こんにちは。motoです。

私は2024年にバーナーワークを始めました。

2024年は子供の生まれた年でもあり、バーナーワークに取り組める時間もないため、一旦趣味としてはstopしようと思います。

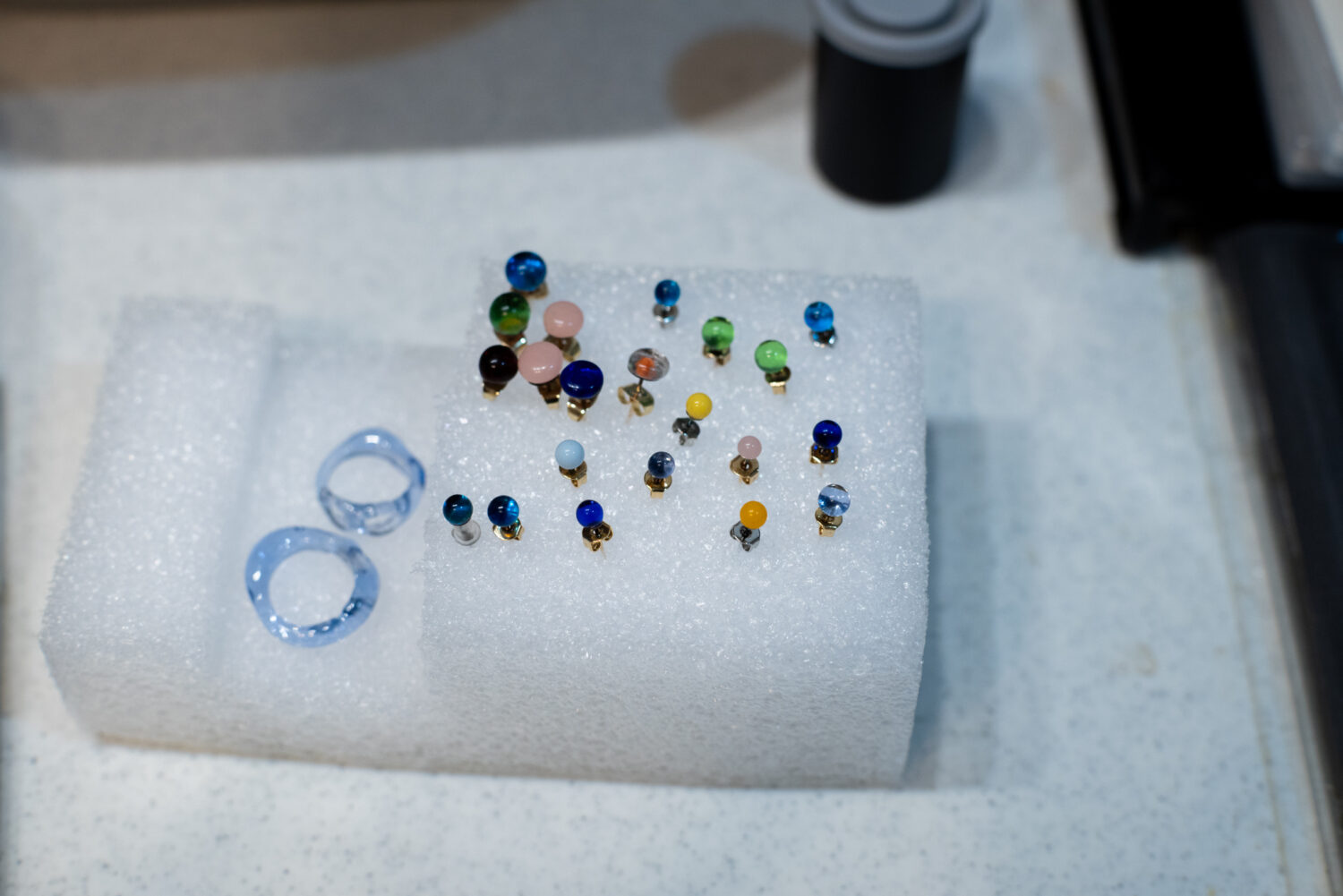

ただ、私がバーナーワークをやっていた期間に注力していた「ガラスピアスの作り方」を記事として書いておこうと思います。

これからバーナーワークでガラスピアスを作ろうと思っている方は参考にしてみてください。

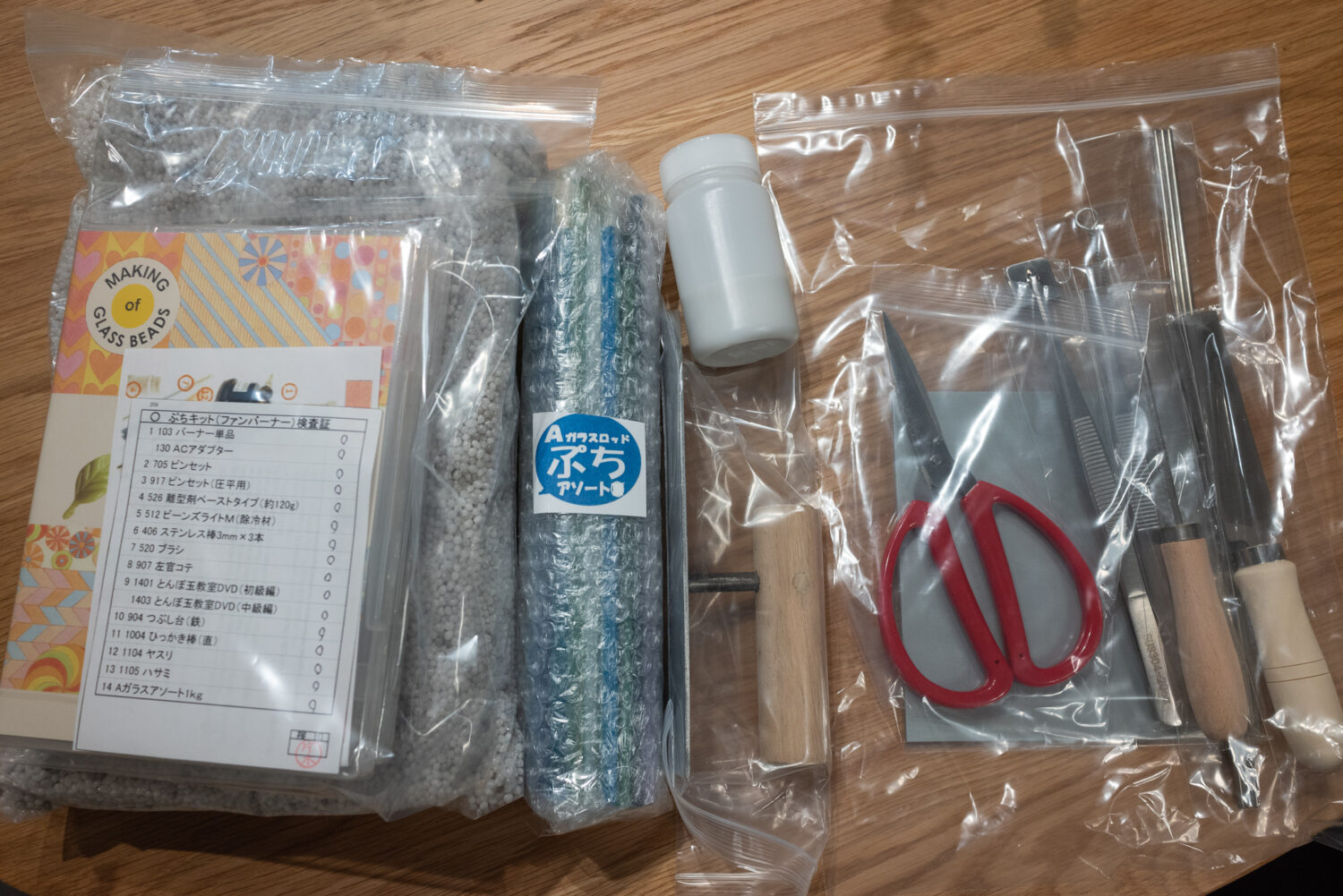

必要なもの

必要なものはざっくり下記の通りです。

- バーナー 一式:最初は3万円のキットでok

- ガス供給するための器具

- ガラス(好きな色のガラス)

- ピンバイス:バーナーワーク用が好ましい

- ピアスの台座

以前書いた記事に少し情報を載せていますのでご参考にしてみてください。

ピンバイスについては、できればきなりがらすさんが販売しているものがいいです。

一般的に販売されているピンバイスは短く、バーナーによる熱で熱くなってしまいます。

私が購入しようと思ったときに、在庫切れだったため、タミヤのもので代用しました。

長さが足りないため、バーナーによる熱がきつく、素手では厳しいです。

※短時間ならばギリいけますが、形状をきれいに整えるための時間としては厳しい

なので私は耐熱手袋を使用しながらやっていました。

耐熱温度と使いやすさの両面で選ぶべきですが、私は下記のグローブを購入しました。

細かい動きはしにくくなりますが、5~10分程度なら問題なく熱さを防げます。

次にピアスの台座についてです。

最初は入手できる場所で購入すればokです。近くの手芸店で売っていると思います。

ただいくつか試してみて、おすすめするのは貴和製作所のものです。

貴和製作所は、ハンドメイドパーツなどを販売している専門店で、東京・大阪・名古屋・福岡などに店舗があります。

アクセスできる方は是非行ってみることをおすすめします。

貴和製作所のピアス台座をおすすめするのは、バーナーであぶった時の熱による変色が少ないからです。

(バーナーで炙っていることがわかるくらいには黒くなりますが、マシという意味。)

貴和製作所で購入したものではないものでピアス作製を試みましたが、

バーナーであぶった時に、台座の裏側に変色が目立ってしまいました。

もちろん表面だけなので、削ってあげればある程度は取り除けますが、

販売を考えるのであれば、削る手間が地味にやっかいなところです。

加えて、ピアスの台座とガラスの玉の接着力は下記に左右される感じがあります。

- 土台への接着面積(均等に台座と接しているか)

- ガラス/土台を十分に熱していたか

- ガラスの色(感覚的には黄色系が取れやすい)

変色部を削り落とすときに、ガラス玉が取れてしまうこともあります。

削るにも、ピアス自体が小さいのでうまく削るのは難しいのです。

(もちろん、販売時にはある程度取れないことを確認してから販売してくださいね)

なので、私としては削る必要がない程度に変色が目立たない貴和製作所のピアス台座をおすすめします。

作りたいガラスピアスに合わせて台座の大きさを変えればよいですが、おすすめは3mmです。

この辺りは技術力によるかもしれません。ただ、小さい3mmの台座に比べると下記の点で少し難しく感じました。

- 台座が大きいと温めないといけない時間が長くなる=炙った痕が多く残る

- 台座とガラスの接地面積が大きくなる(隙間が空きやすくなり)=ガラス玉が取れやすくなる。

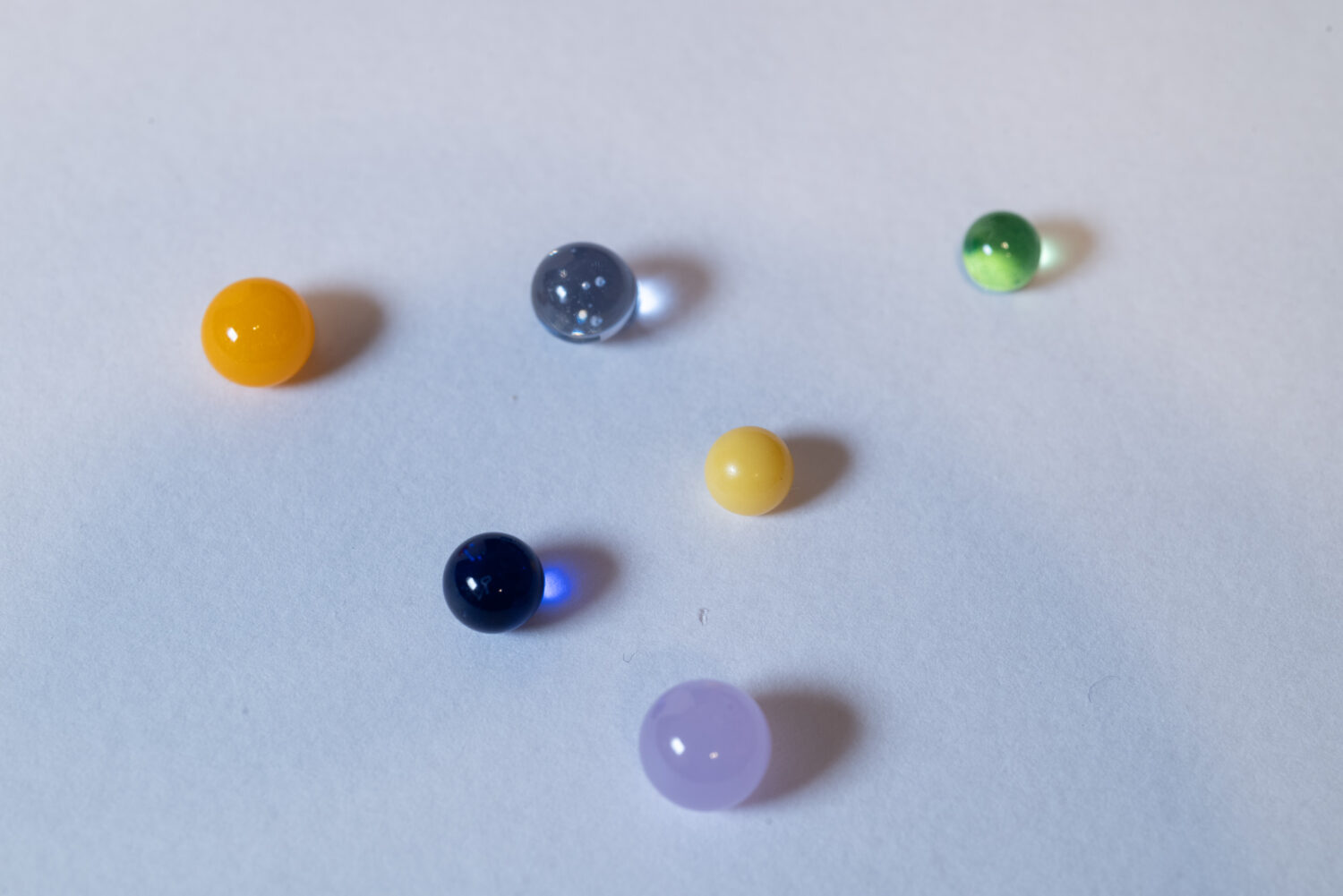

ガラスピアス作製 ざっくりの流れ

続いて、ガラスピアス作製のざっくりの流れを説明します。

この記事を読んでくださっている方は、すでにバーナーワークをやっている方かどうかわかりませんので、バーナーワークもやったことない人でもわかるように書きたいと思います。

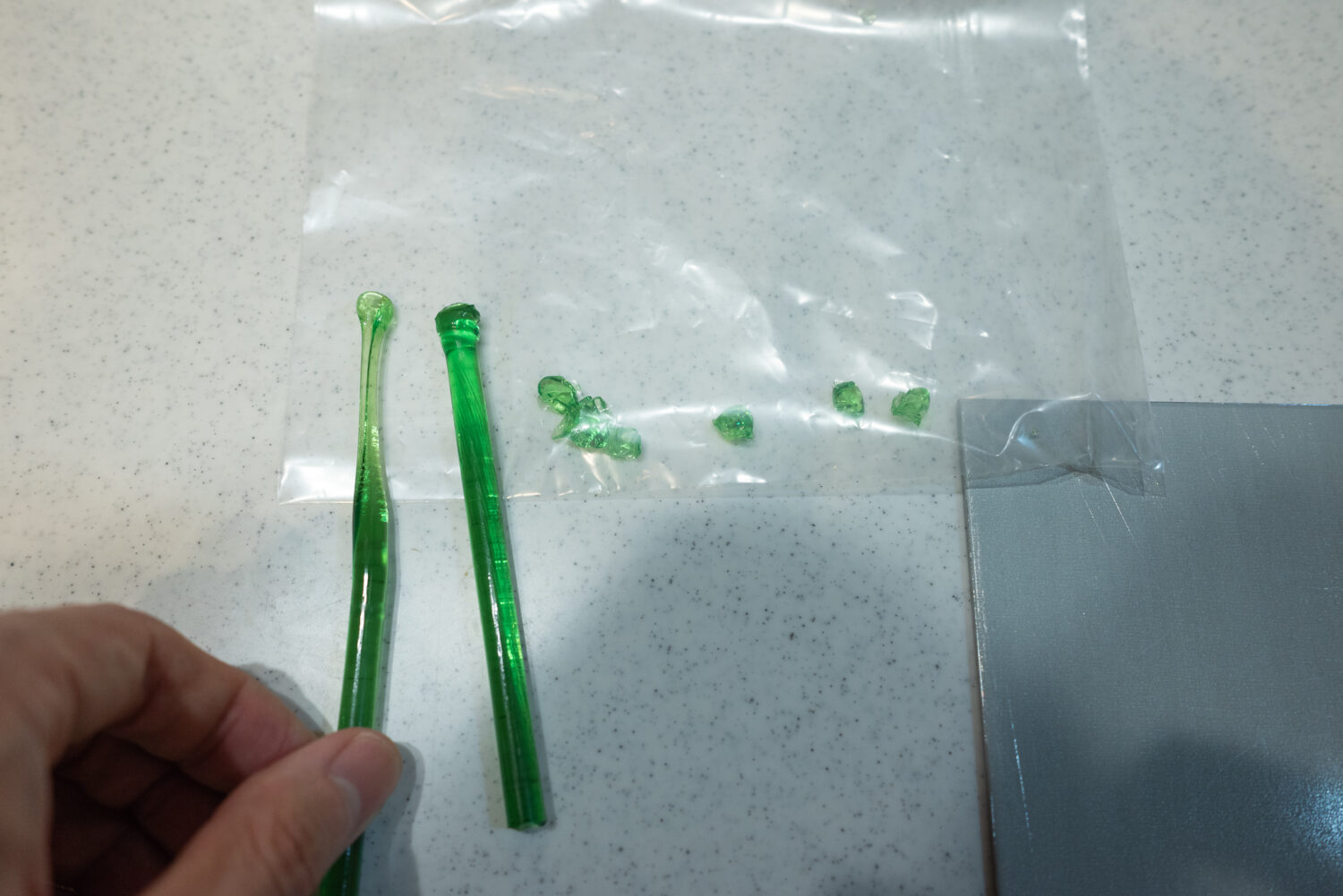

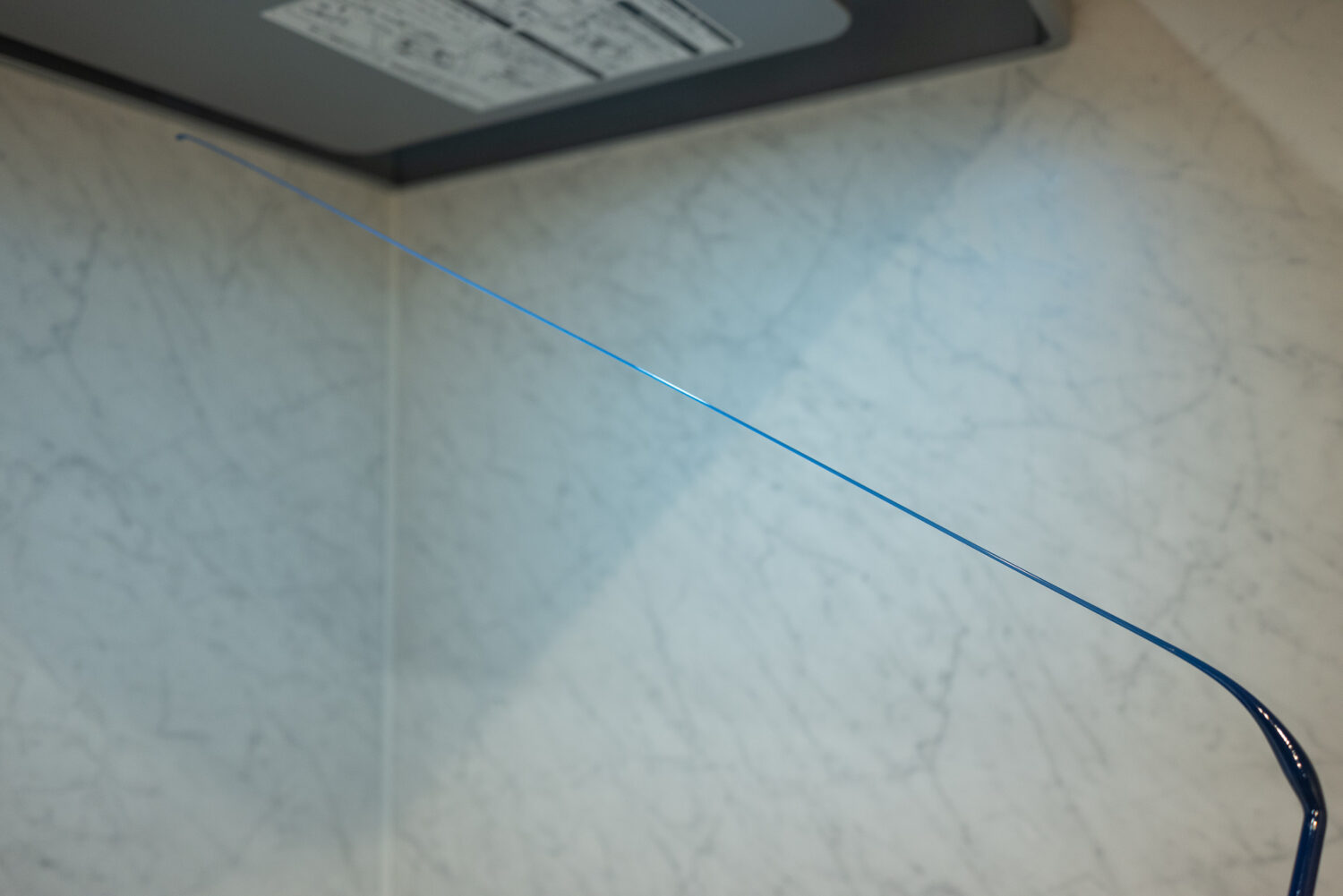

基本的に、細かいパーツ(今回のような小さなガラス玉)を作るときには、通常販売されているガラス棒を細くしたものを使います。

この細いガラス棒を「細引き棒」と呼びます。

バーナーワークを初めてからは、基本的にこの細引き棒を作るのに苦戦すると思います。

この細引き棒の作り方はYoutubeなどに上げてくださっている方がいますので、参考にしてみてみるといいと思います。(参考1、参考2)

動画で見ると簡単に作れるように思えてなりませんが、やってみるとかなり難しいです。

細引き棒を作る流れを文字にすると、

- 棒をバーナーの火があたらない上方で温めます。(急に加熱すると割れるため。)

- 棒の中心を溶かして、熱されて溶けたガラスの玉を作ります。

- ある程度の大きさになったら、玉をしっかり熱し、赤くする

- バーナーから取り出し、少し待ちます

- 玉の外側がある程度伸びないようになったことを確認したらゆっくりと引いていく

1を失敗すると、「パキっ」という音とともにガラスが砕け散ったりします。地味に怖い。

こんな感じですが、まずは2の段階で対称の玉にならないとか、中心がずれるとかいろいろとあります。

加えて、加熱しているガラスは重力に従って垂れますので、常にガラス棒は回転させる必要があります。これも慣れるまで苦戦します。

4で少し待つ理由は、バーナーで炙る際に玉のすぐ横まで加熱されて溶けているため。

普通にすぐ火から取り出して伸ばしてしまうと、中心の玉以外の部分も引き延ばされてしまいます。

あとは5の伸ばす工程で細引き棒の太さを制御します。

太すぎても使いにくいし、細すぎてもガラスの中に空気が入ったり、加熱してすぐ溶けてしまうので注意してください。

最初は細引き棒すら簡単に作れず、萎えますがひたすらやり続けます。

細引き棒ができたら、あとはこの細引き棒を溶かし、熱したピアスの土台につけるだけ。

付けた後、少しづつガラスを炙りながら形を整えたら完成です。

言うは易く行うは難しとはこのことです。

もし既にやれる環境があるならやってみるが早いですね。

最後に(ハンドメイドの作品販売を考えている方へ)

もし、副業でガラスピアスの製作販売をやろうと思っているならば、事前にクリーマなどのハンドメイドサイトをみておくことをおすすめします。

とくに価格帯や、出品者の数、商品のクオリティを見てから始めたほうが良いかもしれません。

私が見ていた作家さんを載せておきますね。(※ガラスのハンドメイド作品を作っている方です)

また、個人的な感想ですが、ガラスを使ったハンドメイド作品においてはバーナーワークではない手法で作られているものが多く感じました。

特に炉でガラスを溶かして形成するようなフュージングとかです。

イメージで言うと、

技術の難しさ:フュージング<バーナーワーク

アレンジ力:フュージング<バーナーワーク

みたいな感じだと思っていて、難しい分作者の意図が作品に載せやすいと思っています。

また、ガラスのハンドメイド作家さんはそこそこいる感じなので、オリジナリティを出していかないとコスト勝負になってしまい厳しい戦いとなると思います。

あえてバーナーワークでやるのであれば、フュージングではできない作品にするといいのではないでしょうか。例えば単調な丸とかではなく、立体とか。

勝手なことを言っていますが、ぜひ私の屍を超えて行ってほしいなと思います。

ぜひ挑戦してみてください。

コメント